バセドウ病

バセドウ病とは

バセドウ病は、甲状腺ホルモンが過剰に作られる状態である甲状腺機能亢進症を起こす代表的な病気です。

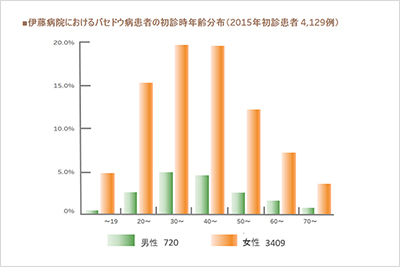

性別・年齢分布

女性に多い病気であり、男女の比率は男性1人に対して女性5~6人程度です。甲状腺の病気のなかでは比較的男性の比率が高い病気です。20~50歳代の方に発症することが多く、中でも30~40歳代の方の発症が最も多く認められます。

伊藤病院におけるバセドウ病患者の初診時年齢分布(2015年初診患者 4129例)

-

病名の由来

病名の由来

- バセドウ病という病名は1840年にこの病気を研究発表したドイツ人医師カール・フォン・バセドウにちなんで名づけられました。ドイツ医学の流れをくむ日本ではバセドウ病と呼ばれていますが、他の国ではイギリス人医師の名前にちなんでグレーブス病とも呼ばれます。

バセドウ病と「自己免疫」

バセドウ病の発症は、体をまもる免疫システムの異常が関係しています。

免疫はウィルスや細菌などの外敵に対する“抗体”を作ることによって体を守る大切な仕組みです。しかし、外敵ではなく自分自身の体を攻撃する抗体(自己抗体)が作られてしまうと、それによって病気が引き起こされることがあります。これが「自己免疫疾患」であり、バセドウ病もそのひとつです。なぜこのような抗体ができるのかはまだ解明されていません。

バセドウ病では、自己抗体(TRAb、TSAb)が甲状腺を刺激することにより甲状腺ホルモンを過剰に産生します。

バセドウ病の原因

バセドウ病は複数の原因が関与して発症すると考えられています。バセドウ病に罹患している方の15%くらいには家族内に同じ病気の方がおり、遺伝的な要因も関与しているようです。しかし、そればかりではなく、出産などの大きな体内環境の変化後に発症することもあり、このような遺伝的ではない要因も発症に関与していると考えられています。

症状

バセドウ病では、次の3つが代表的な症状(Merseburg

(メルセブルグ)の三徴)とされています。

しかし、3つとも症状が現れる方もいれば、そうでない方もいます。

(1)甲状腺腫

(2)眼球突出

(3)頻脈

甲状腺腫

甲状腺腫とは甲状腺がはれている状態を指します。

バセドウ病では、多くの場合甲状腺が全体的にはれる「びまん性甲状腺腫」を認めます。中には甲状腺のはれに左右差がある方や、はれをほとんど認めない方もいます。

眼球突出

眼球突出をはじめとした目の症状(甲状腺関連眼症)は、バセドウ病の特徴的な症状です。眼球突出だけでなく上まぶたがはれる「眼瞼腫張」、まぶたが上がってしまう「眼瞼後退」、物が二重に見える「複視」なども眼症状の一つです。もちろん、このような症状を認めない方もいます。

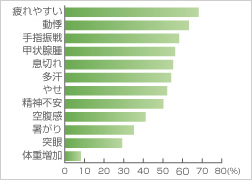

頻脈をはじめとした甲状腺ホルモンの過剰による症状

甲状腺ホルモンは体の新陳代謝を高めるホルモンです。甲状腺ホルモン過剰の状態では新陳代謝が異常に高くなり、多汗、暑がり、食欲亢進、体重減少などの症状が起こります。また、内臓の働きも活発になり頻脈や便通の異常(軟便、下痢、頻回な便通)も認めます。他には手足のふるえ、倦怠感などもよく見られる症状です。精神的ないらつき、不眠、集中力の低下などが原因で大人では仕事の能率の低下、子どもでは成績の低下がみられることもあります。

図1では当院に来院した患者様の治療前の症状を多いものから列挙しました。

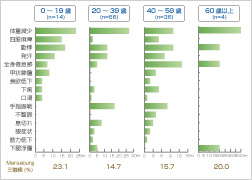

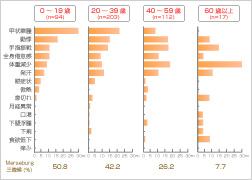

年代によって異なる症状の現れ

バセドウ病では多彩な症状が認められますが、その現れ方は個人差が大きく様々です。また、図2-1,2-2で示すように様々な年代で現れる症状は違います。甲状腺のはれは若い方に目立ち高齢者はあまり認めず、体重減少は高齢者に多く、若い方では逆に食欲が亢進して体重が増える方が多いようです。

バセドウ病に伴う病気

甲状腺関連眼症

- (1)眼球突出

- 眼球の後ろにある脂肪組織や眼球を動かす筋肉が炎症やむくみによって肥大し、眼球が前方に押し出され眼球突出がおこります。突出の程度が大きい場合には、眼球表面の結膜の発赤や角膜の潰瘍が起こり、痛みを伴うこともあります。

- (2)眼瞼後退

- 上まぶたを上げる筋肉の緊張や炎症により、まぶたが下がらなくなることにより挙上され起こります。甲状腺ホルモンが高い時に筋肉の緊張から眼瞼が後退することがあり、これは抗甲状腺薬でホルモンを正常化させると改善することもあります。しかし、炎症のため眼瞼後退が現れている場合は、眼科専門医での治療が必要です。

- (3)複視

- 眼球を動かす筋肉に炎症がおきると筋肉が腫れ、動きが悪くなります。左右の眼球が同じように動かず、物が二重に見える症状が現れます。

ホルモンが安定しても眼症状が続くことや悪化することがあります。眼症状に精通している眼科の専門医を受診し、症状の評価、適切な治療の選択が必要です。また、喫煙は眼症状の増悪因子ですので、禁煙が必要です。

心臓の病気

バセドウ病で甲状腺ホルモンが過剰な状態が長期にわたり継続すると、心臓が過剰な働きを強いられて疲弊し、不整脈や心不全(心臓の働きが悪くなる状態)を引き起こします。とくに高齢者は影響を受けやすいのですが、若い方でも起こることがありますので注意が必要です。甲状腺の治療で甲状腺ホルモン値を正常化させることが一番重要ですが、心不全や不整脈の治療も同時に行う必要があります。

甲状腺クリーゼ

十分な治療を行なっていない甲状腺機能亢進症を持つ方が、強いストレス(大きな手術、重い感染症など)を受けた時に起こりうる状態です。症状は、意識の混濁、38度以上の高熱、頻脈(1分間に130回以上)、下痢などの胃腸の症状、心不全の症状などです。現在は治療法も進歩していますが、それでも命をおとす危険性もあります。適切な治療を受け、甲状腺機能を安定した状態に保つことが大切です。

甲状腺中毒性周期性四肢麻痺

甲状腺ホルモンが高い時に、暴飲暴食や激しい運動をした翌朝などに手足が動かなくなることがあり、これが周期性四肢麻痺です。アジア人の男性に多く、長くても数時間で自然に治まりますが、甲状腺ホルモンを正常化しないと繰り返します。

高血糖

甲状腺ホルモンが高い時には血糖値も高くなる傾向があります。もともと糖尿病の方は、バセドウ病が悪化すると血糖値のコントロールが悪くなることもあります。適切な治療で甲状腺ホルモンのコントロールを行うと本来の状態に改善します。

骨粗鬆症

甲状腺機能亢進症では、骨の代謝回転が早く、骨密度が減少することが知られています。閉経後の女性や高齢の場合には、骨粗鬆症のリスクがいっそう高くなります。バセドウ病の治療により甲状腺機能が正常化すると、骨の代謝回転が次第に平常の状態にもどり、骨密度は1~2年かけて次第に回復してきます。

その他

爪の変形(二枚爪)、皮膚の白斑、前脛骨粘液水腫(すねから足の皮膚の一部が腫れて色が黒くなる)などの症状を伴うこともあります。

検査

バセドウ病を診断するためには、症状の確認、血液検査、場合によってアイソトープ検査を行います。また超音波検査も行い、併存する病気がないかなど確認します。甲状腺ホルモン高値のため心臓に負担がかかることがあるため、胸部レントゲン検査や心電図を行うこともあります。

- (1)血液検査

- 甲状腺ホルモン(FT3、FT4)の上昇、甲状腺刺激ホルモン(TSH)の低値、抗TSHレセプター抗体(TRAb)の高値などが認められます。

- (2)アイソトープ検査

- 血液検査でTRAbが正常~軽度高値等の場合は、この検査で診断を確定する必要があります。放射性ヨウ素やテクネシウムは甲状腺に取り込まれる性質がありますので、バセドウ病のようにホルモン産生過剰の場合は取り込み率が高くなります。

- (3)超音波検査

- 甲状腺の大きさやしこりの有無を確認します。

- (4)心電図、胸部レントゲン検査

- 甲状腺機能亢進状態のときに起こりうる不整脈や心不全の有無を確認します。

アイソトープ検査時の注意

- 放射性ヨウ素を用いる検査では、検査の7日前からヨウ素の多い食品の制限が必要です。

-

放射性物質線を使用しますので、妊娠中の方は検査をしません。また授乳中の方は、半減期※の短い核種であるアイソトープ(123I)で検査を行いますが、検査日含めて3日間授乳を中止する必要があります。

くわしくは検査時にご説明します。

※半減期・・・体内の放射性物質が半分になるまでの時間

治療

内服薬(抗甲状腺薬)による治療、アイソトープ(放射性ヨウ素)治療、手術の3つの方法があります。

まずは内服薬の治療を開始することが多く、その後、病状、年齢、社会的状況などよっては他の治療も検討します。

薬による治療

甲状腺ホルモンの合成を抑える薬(抗甲状腺薬)を規則的に服用する方法です。薬の種類はメルカゾールやチウラジール/プロパジール(チウラジールとプロパジールは同じ成分です)の2種類です。

病状によって適切な量の薬を内服し、およそ1~3カ月で甲状腺ホルモン値が正常になると、症状がおさまり通常の生活ができるようになります。

薬の治療で大事なことは、定期的に甲状腺ホルモン値を測定し、状態に応じた適切な量の薬を継続して服用することです。

内服治療は最短で2年程度はかかり、それよりも長い期間の内服を要する場合もあります。最小量の服用で半年以上甲状腺機能が正常に保たれていれば、薬の中止を検討します。中止後、甲状腺ホルモンが再上昇(再発)することもありますので、状態を定期的に確認することが大切です。

また、治療開始後2~3ヶ月間は副作用が起こりやすく、この間は2週間毎の通院が必要です。

【抗甲状腺薬の副作用】

- (1)かゆみ、皮疹

- 薬開始後2~3週間以降で起こることが多く、程度が軽い場合は抗アレルギー薬と一緒に服用することで内服継続できることもあります。抗アレルギー薬を併用しても出現する場合や程度が強い場合は、薬を中止する必要があります。

- (2)肝機能異常

- 飲み始めて2週間~3ヶ月目ぐらいまでに起こることが多く、血液検査でALT、ASTといった肝臓の状態を反映する検査値が異常になるだけのタイプと、検査値だけでなく黄疸の症状も伴うタイプの2つに分かれます。AST、ALTがかなり高値になる場合や、黄疸の出る場合は薬の中止が必要です。一時的に軽度の肝機能異常が認められる場合には、抗甲状腺薬の継続は可能なこともありますが、内服開始後しばらくは定期的に検査をして確認する必要があります。

- (3)無顆粒球症

-

血液中の成分である顆粒球(白血球の一種)が少なくなる状態です。顆粒球は、体内に侵入するウィルスや細菌から体を守ってくれるため、少なくなると高熱や強い喉の痛みが起きます。飲み始めから2週間~3ヶ月以内に起こることが多いのですが、それ以後におこる場合もあり注意が必要です。

頻度は1,000人に1~3人とまれですが、命にかかわることもありますので風邪と思い込んで放置してはいけません。薬を内服している時に高熱がでた場合には、薬を中止しすぐに血液検査で顆粒球の数を調べる必要があります。

- (4)その他のまれな副作用

-

関節痛:痛む場所が変わり、おもに腕や脚の関節に見られます。

ANCA関連血管炎:おもにチウラジール、プロパジールによりおこり、関節痛のみの場合や、腎臓や肺の血管に炎症を起こし、肺・腎臓の障害が起こる場合もあります。服用を開始してから数年後に起こることもあり、薬の内服期間中は常に注意が必要です。

アイソトープ(放射性ヨウ素)治療

食物中のヨウ素は、甲状腺に集まり甲状腺ホルモンの原材料として使用されます。放射性ヨウ素も甲状腺に集まる性質があり、集まった放射性ヨウ素は放射線の力で甲状腺細胞を減らし、甲状腺ホルモンの産生量を減少させます。

放射性ヨウ素のカプセルを内服し、およそ2〜6カ月後には甲状腺が縮小し、甲状腺ホルモンの分泌も次第に減少します。治療効果には個人差があり、治療後、甲状腺機能が正常となって内服治療が不要になる方もいれば、低下症となり甲状腺ホルモン薬の内服を継続する必要がある方もいます。

治療の前後、ヨウ素制限を行う必要があり、抗甲状腺薬やヨウ素薬の中止も必要です。治療後4~6ヶ月間は甲状腺ホルモン値の大きな変動が起こる可能性がありますので、約1ヶ月毎に来院していただき内服量の調整が必要となります。

放射線を使用する治療ですので、妊婦・授乳婦、18歳以下の方には行っておりません。

【アイソトープ治療に関するよくある疑問】

(1)放射線を使う治療のため、がんの発症を心配されることが多いのですが、そうした心配がないことが統計的に証明されています。また、この治療を受けた方の子孫への影響もないとされています。

(2)アイソトープ治療後に眼症状が悪化し、眼の治療を行なった方が2%程度報告されています。治療前に眼科的な検査(診察、MRI検査)で、この治療が可能な状態かどうか評価する必要があります。

手術療法

甲状腺ホルモンを過剰分泌している甲状腺組織を外科的に切除し、甲状腺ホルモン過剰の状態を改善させる方法です。

以前は甲状腺組織を少し残す亜全摘術を行っていましたが、甲状腺機能亢進症の再発率が高いため、当院では甲状腺組織を残さない全摘術を行なっています。

甲状腺ホルモンを低下させる抗甲状腺薬は手術翌日より中止可能ですが、手術後は甲状腺ホルモン薬の内服が必要となります。甲状腺ホルモン薬は副作用の心配も少なく、内服量が一定すると長期処方が可能となり、通院回数も少なくなります。

【全摘術の利点】

(1)再発が少ない。

(2)抗TSHレセプター抗体(TRAb)が亜全摘より早期に正常化することが多い。

治療法の選び方

3つの治療法にはそれぞれ利点と欠点があります。病状、年齢、社会的状況などを考慮して適した治療方法を選ぶ必要があります。また薬での治療中に病状が変わってくることもありますので、その状況に応じて治療方針を変更することもあります。

| 薬による治療 | アイソトープ(放射性ヨウ素内用)治療 | 手術療法 | |

|---|---|---|---|

| 適してる方 |

あらゆる年齢層 ・薬を定期的に飲める方 ・甲状腺腫が小さい方 *ただし、妊婦、授乳婦、小児は薬の種類を選ぶ必要あり。 |

妊婦・授乳婦でない方、近い将来に妊娠の予定がない方や19歳以上の方で ・薬で治りにくい方 ・薬で副作用がでた方 ・甲状腺腫が大きい方 ・早く治したい方 |

・薬で治りにくい方 ・薬で副作用がでた方 ・甲状腺腫が大きい方 ・早く治したい方 ・甲状腺の腫瘍を合併している方 |

| 利点 |

・通院しながら治療が可能 ・診断当日から治療開始が可能 |

・薬治療より治療効果が短期間に得られる ・副作用や合併症が少ない ・再発しにくい |

・ほかの治療より治療効果が早期に得られる ・手術翌日から抗甲状腺薬を中止できる ・再発が少ない ・甲状腺ホルモン薬は長期処方が可能 |

| 欠点 |

・時間がかかることが多い ・再発が多い ・副作用の可能性がある |

・1回の治療で十分な効果が得られないことがある ・抗甲状腺薬をやめるまでに1年以上かかることもある ・甲状腺機能低下症になることがある ・甲状腺腫が大きい場合、心疾患、糖尿病などの合併症がある場合、高齢の場合は入院を要する ・甲状腺眼症が悪化することがまれにある |

・傷跡が残る ・甲状腺機能低下症になる ・手術に伴う合併症の可能性がある ・入院を要する |

日常生活

日常生活の注意

甲状腺の機能亢進状態が続いている間は、心臓にも負担がかかり頻脈や不整脈が起こりやすいため安静にしてください。激しい運動や心拍数があがる動作などを制限する必要があります。

治療で甲状腺機能が正常になれば、運動を含め通常の生活が可能です。

食事について

食事は特に制限ありません。昆布などヨウ素を含む海藻類などは、大量にとりすぎなければ普通に食べてかまいません。

定期的な通院

治療していく上で大切なのは定期的な通院です。薬による治療でも、内服が途切れると病気の状態は不安定になります。アイソトープ治療後も甲状腺機能が低下する場合があり、手術後も甲状腺ホルモンの補充が必要となりますので、通院間隔は状況によって様々ですが定期的な通院が必要です。

喫煙について

喫煙により眼症の危険性が高まり、抗甲状腺薬による治療の効果が弱まってしまいます。また、病気の再発もしやすくなりますので、禁煙を強くすすめます。

妊娠とバセドウ病

バセドウ病は20~30歳代の女性に比較的多い病気です。妊娠・出産については計画する段階で、その都度主治医と相談することが大切です。

妊娠中一番大事なこと

バセドウ病の方の妊娠において最も大事なのは、甲状腺ホルモンが正常にコントロールされていることです。甲状腺ホルモンが高いままで妊娠すると、流産・早産のリスクが高くなります。安全な妊娠・出産のためには、前もって甲状腺ホルモンの値を正常にしておくことが大切です。

妊娠時の治療法

バセドウ病の治療は、一般に抗甲状腺薬(メルカゾール、チウラジール/プロパジール)、無機ヨウ素の内服が中心です。妊娠初期の期間中のメルカゾール内服で胎児に影響する可能性がわずかにあるため、妊娠希望の際には妊娠初期にどの薬で治療するのかを考えて準備する必要があります。また、バセドウ病の病勢が強い場合には妊娠前の早めの段階で手術、あるいは1年以上妊娠が待てる場合にはアイソトープ治療へ変更することもあります。

出産する病院の選択

妊娠後期でバセドウ病がおちついて薬もいらなくなり、甲状腺機能も正常である場合には、通常の出産と同じで病院の制限はありません。

バセドウ病特有の甲状腺を刺激する抗体(TRAb、TSAb)は、妊娠経過中に低くなってくることが多いのですが、妊娠後期になっても高値の場合には胎盤を通して胎児の甲状腺を刺激する可能性があります。この抗体は出生後1ヶ月程度で子供の体内からは消えていきますが、その期間は新生児科や小児科で治療が必要な場合があります。この場合、新生児科併設の病院が望ましいと考えます。

授乳・産後について

チウラジール/プロパジール内服では、原則授乳に制限はありません。メルカゾールは少量であれば問題ありませんが、内服量が多い場合には授乳間隔をあける必要があり、人工栄養との混合栄養とするほうが良い場合があります。無機ヨウ素は、乳汁中にヨウ素が濃縮するため、授乳中の無機ヨウ素内服は原則行いません。

産後はバセドウ病の病勢が強くなりやすいため、定期的に通院し適切な治療をすることが大切です。

妊娠による一時的な甲状腺機能亢進症

妊娠初期の甲状腺機能亢進症には、バセドウ病由来ではないものがあります。これは胎盤で作られる性腺刺激ホルモン(絨毛性ゴナドトロピン:hCG)による亢進症です。このホルモンの濃度は妊娠中期になると低くなるため、それにつれて自然に良くなります。